他兜里为何会有朋友的两块劳力士手表

- 未分类

- 2025-10-15

- 119热度

- 0评论

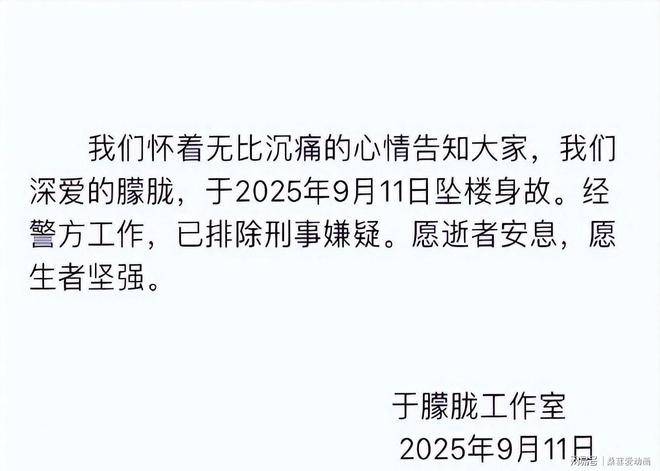

演艺圈这个造梦工厂,每天都在生产着令人艳羡的童话。镁光灯下的完美微笑,红毯上的优雅姿态,领奖台上的激动泪水——这些被精心剪辑的片段构成了公众对明星的全部认知。但鲜少有人追问:当摄影机关闭,化妆卸去,这些"人生赢家"回到空荡的酒店房间时,他们是否也会被突如其来的孤独感吞噬?

在某个深夜的访谈节目里,于朦胧曾不经意间提到:"有时候站在舞台上,掌声越热烈,内心反而越空虚。"当时主持人以一句"这就是成名的代价"轻描淡写地带过,观众席爆发理解的笑声。如今回想,那或许是他发出的求救信号,却被淹没在娱乐至死的浪潮中。

心理学研究显示,表演型人格往往伴随着更高的抑郁风险。明星们需要不断在公众形象与真实自我之间切换,这种持续的身份转换会造成严重的认知失调。某位不愿透露姓名的经纪人坦言:"这个行业最残酷的地方在于,当你表现出脆弱时,别人会认为你不够专业。"

在悼念于朦胧的微博话题下,一条高赞评论令人心碎:"我们以为给了他全部的爱,原来他感受到的只有压力。"粉丝们事无巨细的关注,媒体24小时的追踪,资本永不满足的索取,这些看似善意的关注编织成一张无形的网,让身处其中的人逐渐窒息。

值得玩味的是,在悲剧发生后的第三天,某视频平台悄然上线了"明星心理健康"专题,点击量瞬间突破百万。这种迟来的关注恰恰折射出整个行业的荒诞——我们习惯于在悲剧发生后才想起预防的重要性。就像总在旱季讨论防洪,在火灾后检查消防设施。

首尔某演艺公司从2018年开始为旗下艺人配备专属心理医师,这项举措源于对多位艺人自杀事件的反思。其CEO在采访中说:"我们终于明白,培养一个健康的人,比制造一个完美的偶像更重要。"这种观念的转变,或许正是我们这个娱乐至死时代最需要的觉醒。

当我们在社交媒体上为又一位陨落的明星点蜡烛时,是否想过:那些看似矫情的"情绪管理课"、"正念训练营",可能比我们想象中更为紧迫?于朦胧的悲剧不该只是茶余饭后的谈资,而应成为改变行业生态的转折点。