从少林小子到北漂影帝

- 未分类

- 2025-09-05

- 126热度

- 0评论

少林寺的钟声,悠扬清脆,似乎能洗净世人的浮躁心情,却始终抹不去命运深刻的烙印。很多人把王宝强的故事视作典型的草根逆袭故事——从一个少林寺的小僧到北漂群演,再到如今手握百亿票房的导演。听着这剧情,简直是梦想成真,令人热血沸腾。然而,我想说,生活中最残酷的剧本并非波澜起伏,而是那种从头至尾笼罩着“别无选择”冰冷氛围的命运。当你听到“八角笼”里的向腾辉,带领一群山村少年,用拳头拼出一条生路,你以为这已经够惨烈了?可若你知道,这背后的故事正是王宝强用自己鲜血与汗水书写的,你便能明白,人生的残酷往往比电影还要深刻。

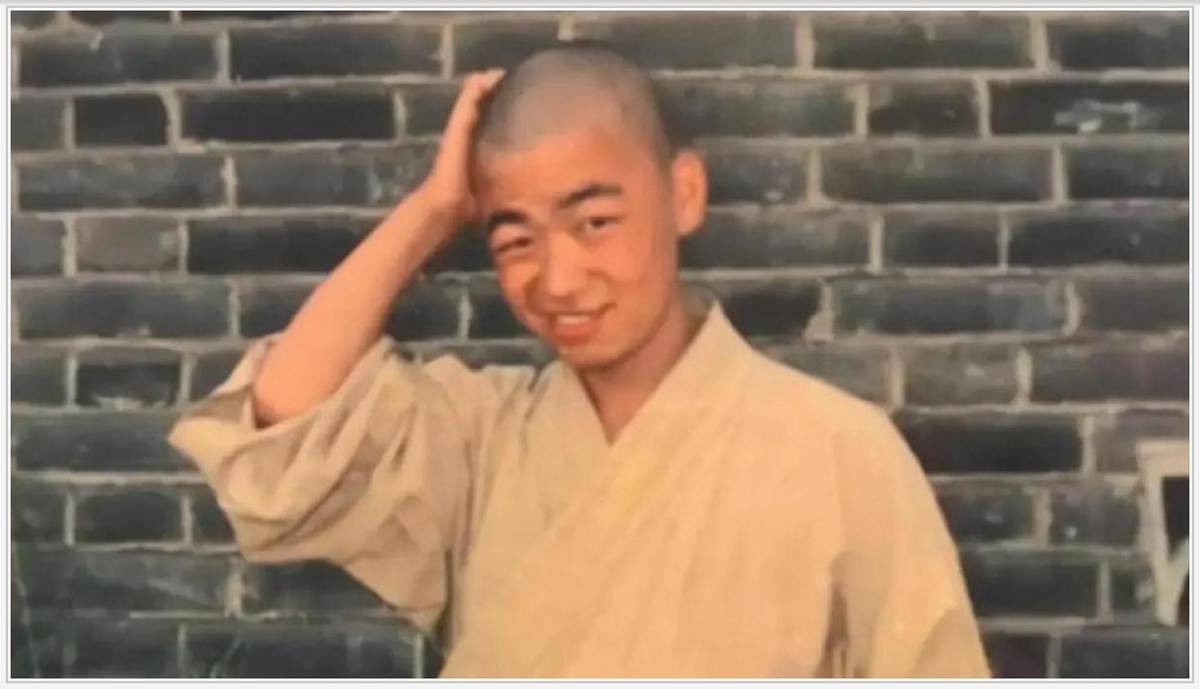

回望他在少林寺的六年,那并非如同武侠小说中充满传奇色彩的奇遇。那是岁月的沉淀,是日复一日的辛勤修炼。在冰冷的石板地上,他一次次摔打自己瘦小的身躯,练着一字腿、鹰爪功、醉拳等武艺。听起来这些招数可能显得有些花哨,但背后却是常人难以想象的枯燥和疼痛。作为一个小孩,远离家乡,日复一日与钟声为伴,除了练功、吃饭、睡觉,似乎一切都在重复。这六年,他学的远不仅仅是武艺,更重要的是学会了忍耐。忍受别人无法忍受的痛苦,忍受别人无法忍受的孤寂。正是这份“忍”,后来成为了他在北京拼搏时最锋利的武器。

想象一下,一个从河北农村走出来的少年,怀揣着与李连杰共同的少林寺梦,孤身闯入北京。那个时候的北漂,哪里有现在的“追梦人”的浪漫情怀?不过是混迹于千千万万的群演之间,抢个三秒钟的龙套,日薪二十块,还得看天气吃饭。住的是阴暗的地下室,吃的是凉透的馒头。这种生活,如果是别人,可能早就回家了。但王宝强凭借在少林寺练出的那股倔劲,硬是撑了下来。这种坚持,不是励志,而是一种绝境中的本能反应,犹如溺水者抓住最后一根稻草,也绝不松手。

有些人说,王宝强的成功是“时运”。好时光来了,好角色找到了他。听上去似乎有些道理,但我想问,世上怀揣梦想的人何止千千万?为何偏偏是王宝强能从成千上万的群演中脱颖而出?他在《盲井》中饰演的“元凤鸣”,那双清澈带些傻气的眼神,看似是他碰上了好剧本,但你仔细想想,那种眼神,是能装出来的吗?那是从他身上真正流淌出来的,是他经历过痛苦和磨难后,内心深处的一份真实。