香港导演们的坚持与顽固

- 未分类

- 2025-09-11

- 96热度

- 0评论

徐克、施南生荣获终身成就奖。

有人说这是香港电影“本土化的成功”,也有人说香港电影人开始圈地自萌。

无论如何,获奖的《九龙城寨之围城》与《破·地狱》去年确实在内地分别取得了不错的市场口碑与票房成绩。

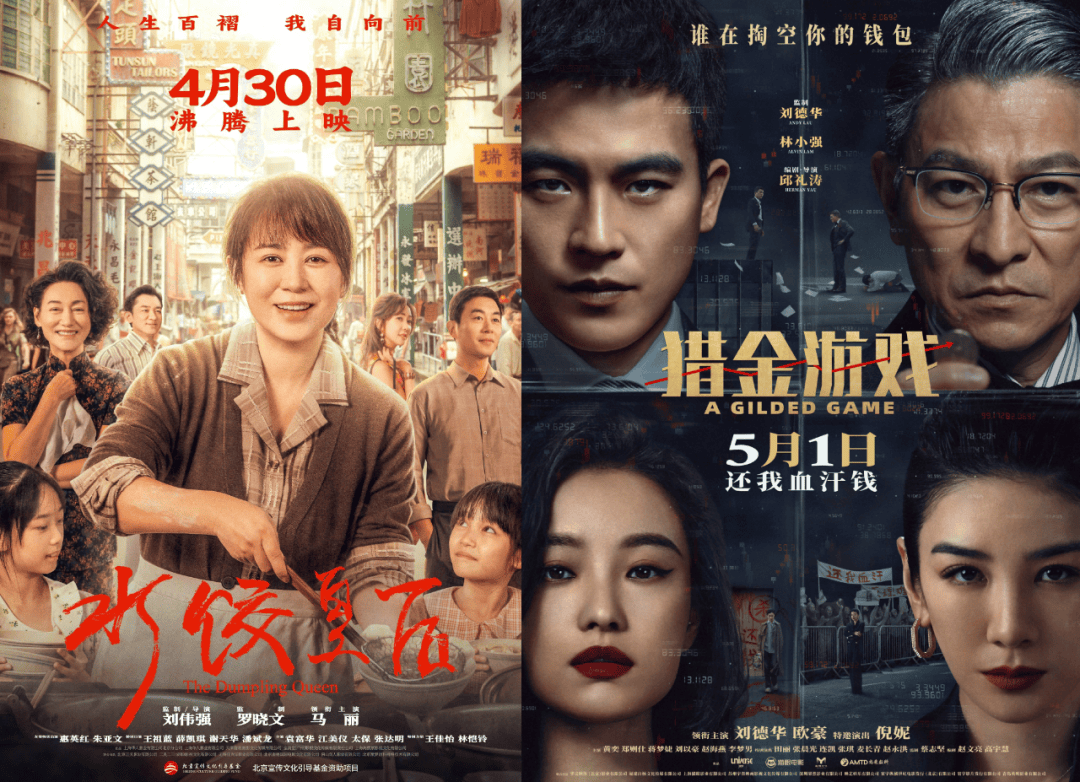

与此同时,“五一档”上映了两部陆港合作电影《水饺皇后》与《猎金游戏》,目前基本上都是档期内单日票房成绩排名前三的存在。

姑且不论这两部影片的质量和客观评价,与刚刚发生的香港电影金像奖对比,隐隐浮现出一种割裂感:

一方面,这届香港电影金像奖的“本土”内容相对往届纯度较高,基本上获奖和入围影片都是本土化叙事。

另一方面,还能在内地以较强阵容、制作揽收票房的香港导演们,必须接纳内地元素,包括演员、资方和主创班底。

因此在创作方向和类型选择上,2025年香港电影人面临的问题和1997年回归前后一样:

北上掘金,拥抱内地?还是依旧“讲述香港人自己的故事”。

以上,全在香港电影人,尤其香港导演们的一念之间。

01

“香港电影行不行?”

这个问题在坊间存在的时间至少已有二十年。

答案很明显——

香港电影行不行全看主创,尤其是导演和编剧们的选题方向。

这两年限于一些客观因素,如与内地的营销对接、宣发布局及沟通成本、类型限制等原因,一些有质感的香港电影在内地的知名度并不高,前述中让刘青云第四次在金像奖称帝的影片《爸爸》就因为仅在香港地区上映(2024年),其在内地几乎无人知晓。

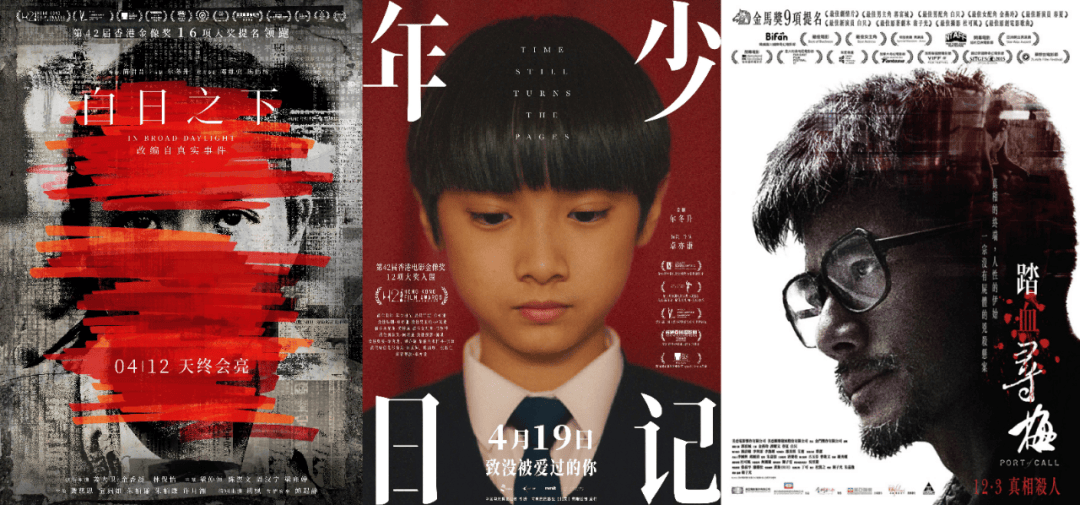

往前推,反映教育问题的《年少日记》(2023年,卓亦谦执导)和反映养老问题的《白日之下》(2023年,简君晋执导)也都因上映区域和题材等问题,仅于内地小范围传播。再往前推,《踏血寻梅》(2015年,翁子光执导)的尺度使其无缘内地。

但这些影片对于社会现实问题的深度刻画以及演员表演方面都是较为优秀的展现。

不过对于只有几百万人口和区区十几家影院的香港而言,显然无论从票房还是口碑传播而言,在行业内外看来实属可惜。

因此“行不行”这个问题需要多维度地看待。

至少在情感认同和影片质量这个层面,香港电影现下并非一无是处。一些较为优秀的影片需要更广阔的渠道引入内地。

但对于已经过度商业化的内地市场而言,类似去年《破·地狱》这样的爆冷影片属于极端个例,它存在很多偶然因素,无法作为成功案例推广示范。其中不乏情怀加持和某一阶段内观众对一些类型影片的审美疲劳+口碑传播等因素的影响。